原标题:政策退出的“变”与“不变”

来源:明晰笔谈

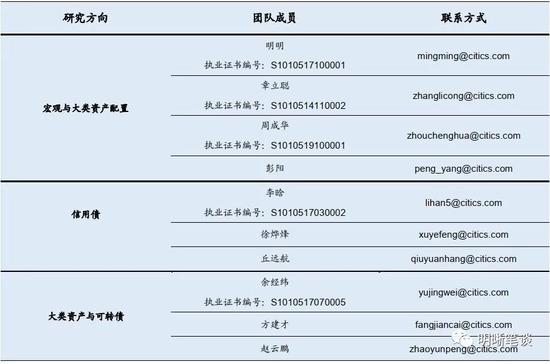

文丨明明债券研究团队

核心观点

“特殊时期的政策必须要退出”引发市场对货币收紧的担忧,我们认为政策退出需要区分“变与不变”——政策利率和银行间狭义流动性维持不变,未来政策退出更多将落脚在广义流动性收缩和信贷增速回落上。

今年货币政策的三个确定应对不确定。(1)总量适度:狭义层面,基础货币和流动性投放平稳;广义层面,信用扩张和信贷增速上升。(2)降低实体经济融资成本:降低实体经济融资成本是2018年以来货币政策始终坚持的目标之一,今年各项政策合力促使实体经济融资成本进一步下行。(3)资金流向实体经济:在总量适度的前提下,央行着力引导资金流向实体经济,结构性货币政策的大规模使用和创设明显增多;套利盛行之下,结构性存款监管收紧。

政策退出的“变”与“不变”。“特殊时期的政策必须要退出”并不意味着货币政策的迅速收紧,政策的退出需要从工具、节奏、时机等多个维度去考量。预计明年经济将在基数效应的影响下会出现高同比增速,通胀也面临着一定的上行压力,因而总量适度显得更为重要。预计降成本、金融服务实体将是未来长期金融工作重心。我们认为明年政策退出将是:降成本、支持实体经济——政策利率维持不变、结构性支持不变,总量适度——狭义流动性维持不变、广义信贷增速下滑的组合。

债市策略:央行领导近期的发言引发了市场对货币收紧的担忧,我们认为政策退出需要区分“变与不变”——政策利率和银行间狭义流动性维持不变,未来政策退出更多将落脚在广义流动性收缩和信贷增速回落上。短期而言,十一月债券市场仍然面临经济修复延续、货币政策稳定、信用扩张速度寻顶、流动性边际宽松的组合,虽然利率趋势性下行的机会仍需等待。但我们认为年内利率顶部已经在10月份确认,十一月后更多利多因素将逐步释放,可以把握阶段性的交易机会。短期关注美国大选后不确定性降低和新一轮财政刺激计划的出炉会带来的风险偏好变化的影响。

正文

在11月6日召开的金融机构合理让利落实进展有关情况国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长刘国强提到“特殊时期的政策不能长期化”、“退出是迟早的,也是必须的”引发了市场对货币政策收紧的担忧,当天股票市场和债券市场均出现下跌。回想2019年4月25日国新办举行的政策例行吹风会上央行领导提到“原来并没有放松,现在也谈不上收紧”,引发市场对货币政策转向预期,股票市场也出现快速调整。今年以来货币政策已经从疫情后的超宽松之中逐步回归常态,在经济修复逐步回归正常的背景下,市场出现对货币政策转向的担忧也有一定合理性。我们认为可以从央行刘国强副行长、孙国峰司长就今年以来的货币政策操作、金融向实体让利的情况以及下一阶段货币政策和防范化解风险等的发言中,管窥明年货币政策方向和节奏。

一、今年货币政策的三个确定应对不确定

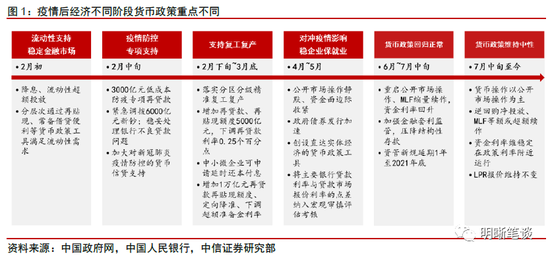

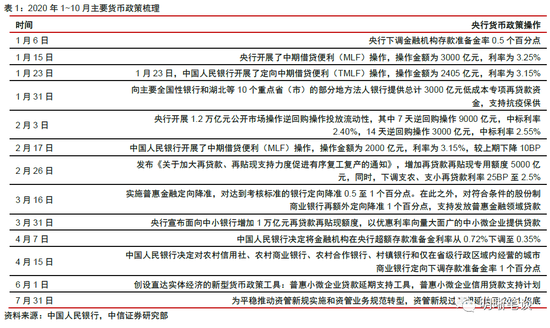

今年以来的货币政策始终围绕疫情的发展和经济金融环境的不确定性展开,在新冠肺炎疫情的不同阶段,国内货币政策有不同的应对操作。(1)在新冠疫情爆发初期的2月初,央行通过大额流动性投放、降息等稳定金融市场运行;(2)在2月中旬疫情持续发酵的阶段,央行与财政部等针对性加强对防控疫情地区和行业的专项货币金融支持;(3)2月下旬到3月末国内疫情逐步受到控制,央行货币政策加大力度支持复工复产,增加再贷款再贴现额度、定向降准、降息等政策密集出台;(4)4月~5月,国内疫情处于扫尾阶段,政策目标转向稳企业保就业,央行首先通过流动性回笼收紧银行间流动性水平、引导资金利率逐步回升,同时推出直达实体经济的货币政策工具;(5)6月~7月中旬,经济活动逐步修复,货币政策逐步回归政策,也加强对票据套利、结构性存款套利的金融监管;(6)7月中旬以来,随着资金面回升到政策利率水平,央行逐步开始增加公开市场操作频率和规模,维持资金利率稳定在政策利率附近运行;随着银行负债端压力的凸显,央行开展MLF超额续作,向银行间补充中长期流动性。

具体而言,在疫情发展和经济金融环境的高度不确定面前,货币政策以三大确定性方向来应对不确定性。刘国强副行长提出,“稳健的货币政策更加灵活适度,坚持总量政策适度、融资成本下降、支持实体经济三大确定性的方向,以制度和政策的确定性应对高度的不确定性”。货币政策的确定性背后是央行行动的灵活精准和果断决策,不仅仅体现在应对疫情初期的宽松层面,也体现在6月份开始的货币政策回归常态之中。

确定性一:总量适度

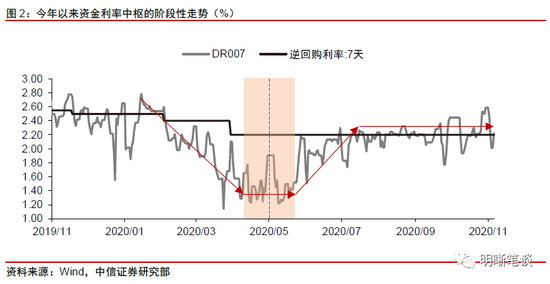

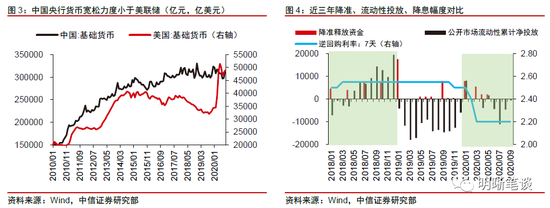

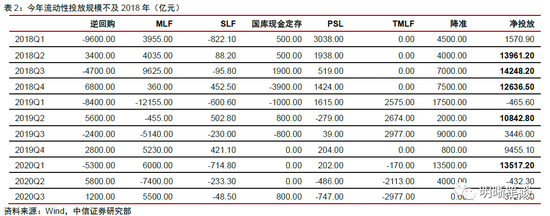

狭义层面:基础货币和流动性投放平稳。面对疫情冲击,央行采取了大规模基础货币投放——2月3日开展1.2万亿逆回购操作,但是随着疫情对金融市场的影响逐步消散,央行又将这部分流动性回笼,因而从2月份全月看,基础货币规模减少1.29万亿。中国央行这一轮货币宽松的幅度较海外央行明显要小,从基础货币角度看,中国央行基础货币规模始终维持在32万亿元上下,而美联储基础货币规模增长了1.45万亿美元。从全口径的流动性投放角度看,1季度央行累计释放流动性1.35万亿,2季度便回归净回笼态势。在2018年开始的这一轮货币宽松中,2020年降准幅度小于2018年、2019年;公开市场流动性投放规模低于2018年。因而在基础货币和流动性投放层面,符合“量上要有一定的数量,当然不能太多,不能溢出来”。

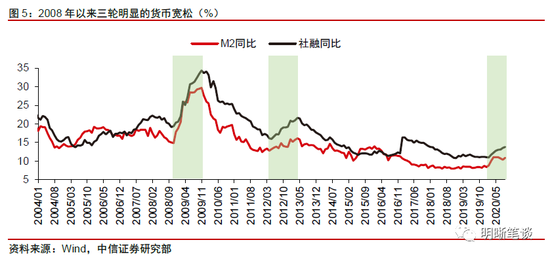

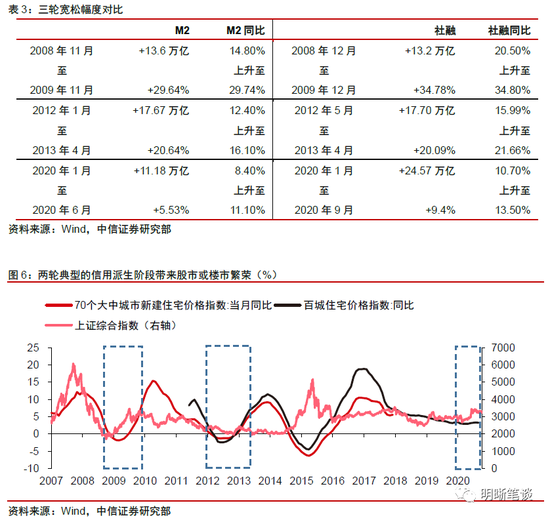

广义层面:信用扩张和信贷增速上升。今年以来,在鼓励信贷投放、政府债券发行放量的背景下,信用扩张和信贷增速明显加快,“适度”在这个层面是表现的是为了对冲疫情的影响,信贷增速需要较快的增速。与历史上明显的信用扩张周期对比,M2增速和社融增速回升幅度在历史上几轮货币宽松中其实并不突出。相比于2008~2009年和2012~2013H1的信用扩张时期M2余额和社融余额增长超30%、同比增速大幅提高,今年信用扩张的幅度实际上并不突出。而且从股票市场和房地产市场的价格来看,这一轮宽松并没有像200~2009年、2012~2013年宽松后带来股票市场或房价的快速上涨。

确定性二:降低实体融资成本

降低实体经济融资成本是2018年以来货币政策始终坚持的目标之一,在疫情面前,各项政策合力促使实体经济融资成本进一步下行。首先,央行通过降息、降准操作引导资金利率和贷款利率下行,央行降息30bps,1年期LPR下调30bps,金融机构一般贷款加权平均利率下行48bps。其次,推动存量浮动利率贷款定价基准集中转换,降低企业存量贷款利息支出,这一部分成为金融向实体让利的重要组成部分。其三,运用结构性货币政策工具精准滴灌,中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策、普惠小微信用贷款支持政策两个直达实体经济的货币政策工具加快落地,对小微企业的直接支持力度进一步加大,截至10月份,结构性货币政策带来的让利规模约2750亿元。此外,督促银行减费让利、支持企业进行重组和债转股,也是金融向实体让利的主要组成。实体经济融资成本确定性下行的预期之下,企业和银行均有参与信用派生的动力。

确定性三:资金流向实体经济

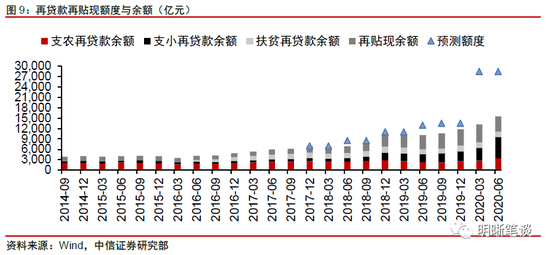

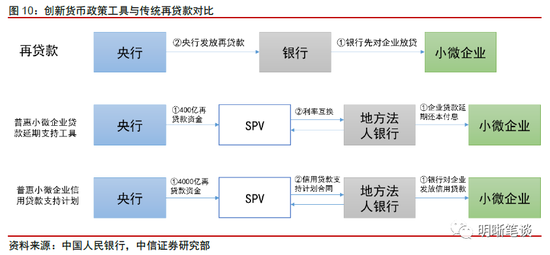

在总量适度的前提下,央行着力引导资金流向实体经济,结构性货币政策的大规模使用和创设明显增多。(1)疫情爆发后,2月1日的央行新增3000亿元防疫专项再贷款额度,用以支持应对疫情的重要医用、生活物资生产企业提高优惠利率信贷支持。(2)2月25日国常会和2月26日央行落实国常会部署新增5000亿元再贷款再贴现额度,并下调再贷款再贴现资金利率25bp至2.5%,重点用于中小银行加大对中小微企业信贷支持以促进企业有序复工复产。(3)3月31日,央行宣布面向中小银行增加1万亿元再贷款再贴现额度,以优惠利率向量大面广的中小微企业提供贷款。(4)6月1日央行创设直达实体经济的新型货币政策工具——400亿元普惠小微企业贷款延期支持工具,4000亿元普惠小微企业信用贷款支持计划,类似于增强版再贷款。

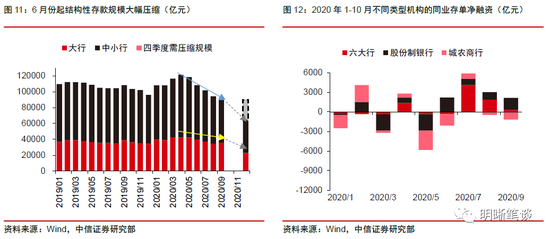

套利盛行之下,结构性存款监管收紧。4月份之前货币政策超宽松环境滋生了结构性存款的套利行为,自5月份起结构性存款监管政策收紧,要求在2020年9月30日之前将结构性存款规模压降至年初规模,在2020年12月31日之前压降至年初规模的三分之二。9月末结构性存款规模已经压缩至8.975万亿,完成了在2020年9月30日之前将结构性存款规模压降至年初规模的目标。若要在2020年12月31日之前压降至年初规模的三分之二,则四季度仍然需要压缩结构性存款2.58万亿元。结构性存款监管加强一方面可以适当降低银行负债成本,更重要的是防止资金空转套利,引导资金“去实体经济,不要去玩‘钱生钱’的游戏”。

二、政策退出的“变”与“不变”

实际上,债券市场投资者早已就货币政策回归正常达成共识,央行领导发言之后,市场担心的是货币收紧,尤其是会不会将政策利率调整回到疫情之前的水平。从目前的资金利率、长端利率、同业存单利率等角度看,货币政策已经完成了回归常态的——货币市场利率在政策利率附近波动。刘国强副行长的“特殊时期的政策也不能长期化”、“退出是迟早的,也是必须的,但是退出的时机和方式需要进行认真评估,主要是根据经济恢复的状况进行评估”、“不能出现 ‘政策悬崖’”的表述也表明了,货币政策的退出需要在政策工具、退出节奏等方面仔细斟酌的。总的来说,今年的货币政策有三大确定性,那么货币政策的退出过程需要考虑什么会变、什么不变。

总量适度、降成本、支持实体经济,今年的三大确定预计也将是明年的三大确定。预计明年经济将在基数效应的影响下出现较高的同比增速,通胀也面临着一定的上行压力,因而总量适度显得更为重要。而降成本、金融服务实体预计将是未来很长一段时间的金融工作重心。这也正是刘国强副行长所说的“金融还是为实体经济服务的,经济状况决定金融的政策应该怎么去适应”。因而总量适度、降成本、支持实体经济这三个确定是不变。

总量适度:狭义流动性维持不变,广义信贷增速预计将下滑。虽然总量适度的提法不会变,2020年强调的总量适度是在货币宽松的前提下不会造成大水漫灌,货币政策主要是狭义流动性层面的边际收紧,2021年强调的总量适度预计则是狭义流动性已经回归中性后还需要警惕流动性过多外溢。目前广义流动性仍然处在增长的过程中,因而明年对总量适度的强度更多会集中在广义流动性,即信用扩张方面。下半年以来对房地产融资的限制已经体现了在防范化解风险的层面逐步降低信贷增速。

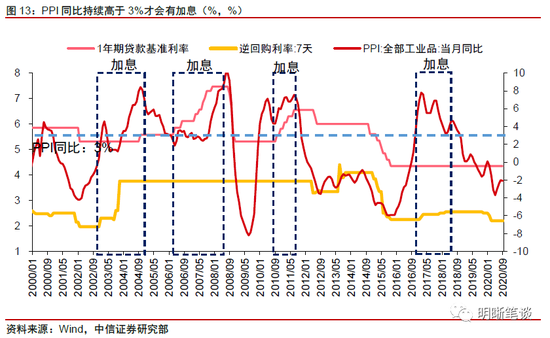

降成本、支持实体经济:加息概率低、结构性支持不变。央行货币政策司孙国峰司长提到,“一方面特殊时期出台的政策将适时适度调整,另一方面对于需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度”,我们认为降成本、支持实体经济就是未来长期需要支持的领域,这就使得在明年宏观经济环比触顶回落的背景下,进一步通过加息使得政策利率回到2020年初的水平的概率很低。从历史上看,加息操作往往对应着PPI同比大幅度、长期超过3%,背后是投资活动的过热,而我们在《债市启明系列20200910—2021年通胀展望》已经充分分析了明年通胀难有持续超3%的压力。

另一方面,结构性货币政策工具将被更多使用。经济进入一个低波动时期,经济增长、通胀、利率的低波动使得总量型的货币政策出台的机会更少,更多需要定向的、结构性的工具。今年央行创设了两项直达实体经济的货币政策工具,孙司长也说“人民银行将搞好跨周期政策设计,创新和完善结构性货币政策工具体系”。而结构性货币政策也是进一步支持实体经济、降低实体经济成本的主要手段。

总体而言,我们认为刘国强副行长所说的“特殊时期的政策必须要退出”并不意味着货币政策的迅速收紧,政策的退出需要从工具、节奏、时机等多个维度去考量。今年货币政策体现的总量适度、价格下降、支持实体的三个确定性仍然将会贯穿明年,货币政策所包含的价格、狭义流动性、广义流动性三个层面会出现不同的变化:我们预计明年政策的退出将是价格和狭义流动性维持不变,广义流动性收缩的组合,即政策利率维持不变、银行间流动性水平维持合理充裕、资金利率仍然在政策利率附近波动,但信用扩张、信贷增速将逐步放缓。此外,明年还需关注不良资产反弹、中小银行资本金缺乏、外部输入风险等对货币政策退出的制约。

债市策略

央行领导近期的发言引发了市场对货币收紧的担忧,我们认为未来加息概率极低,货币政策已然回归中性,后续银行间狭义流动性水平将维持中性,政策退出更多将落脚在广义流动性收缩和信贷增速回落上,因而对于明年的债券市场,我们认为政策收紧概率很低,信贷增速的回落将是主导利率走势的主要变量之一。短期而言,十一月债券市场仍然面临经济修复延续、货币政策稳定、信用扩张速度寻顶、流动性边际宽松的组合,虽然利率趋势性下行的机会仍需等待。但我们认为年内利率顶部已经在10月份确认,十一月后更多利多因素将逐步释放,可以把握阶段性的交易机会。短期关注美国大选后不确定性降低和新一轮财政刺激计划的出炉会带来的风险偏好变化的影响。

市场回顾

利率债

资金面市场回顾

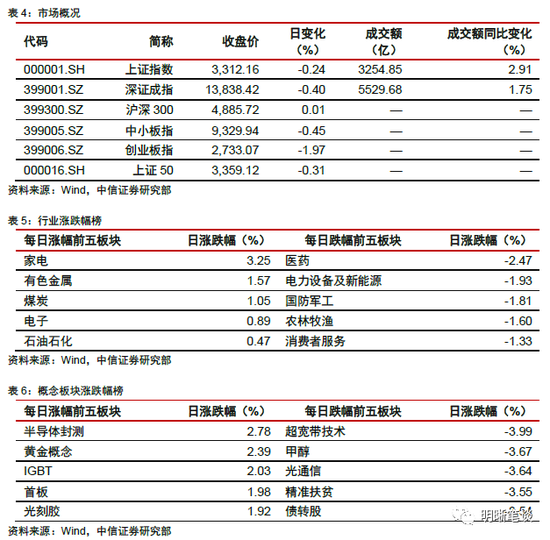

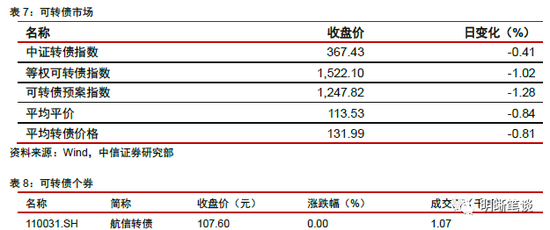

2020年11月6日,银存间质押式回购加权利率大体上行,隔夜、7天、14天、21天和1个月分别变动了40.68bps、19.79bps、14.83bps、11.51bps和28.28bps至1.79%、2.22%、2.19%、2.24%和2.57%。国债到期收益率大体上行,1年、3年、5年、10年分别变动3.51bps、1.00bp、3.55bps、1.51bps至2.78%、2.97%、3.03%、3.21%。上证综指下跌0.24%至3312.16点,深证成指下跌0.40%至13838.42点,创业板指下跌1.97%至2733.07点。

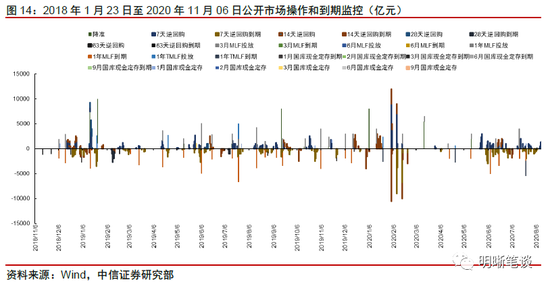

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年11月6日不开展逆回购操作。

流动性动态监测

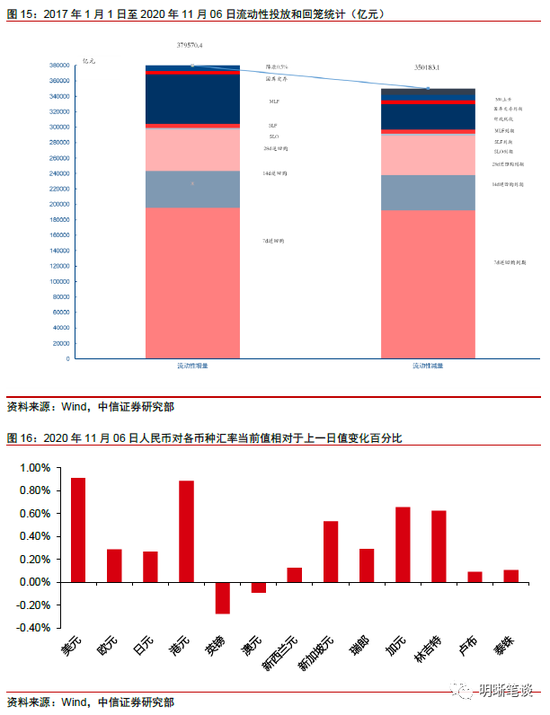

我们对市场流动性情况进行跟踪,观测2017年开年来至今流动性的“投与收”。增量方面,我们根据逆回购、SLF、MLF等央行公开市场操作、国库现金定存等规模计算总投放量;减量方面,我们根据2020年10月对比2016年12月M0累计增加14067.00亿元,外汇占款累计下降7799.86亿元、财政存款累计增加11825.5亿元,粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性,并考虑公开市场操作到期情况,计算每日流动性减少总量。同时,我们对公开市场操作到期情况进行监控。

可转债

可转债市场回顾

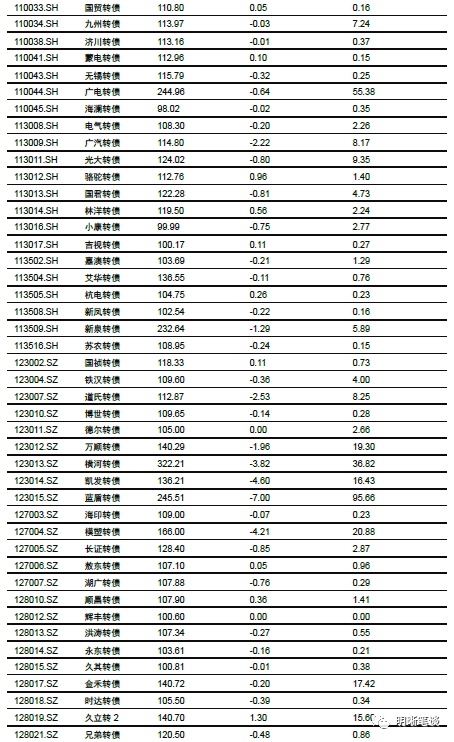

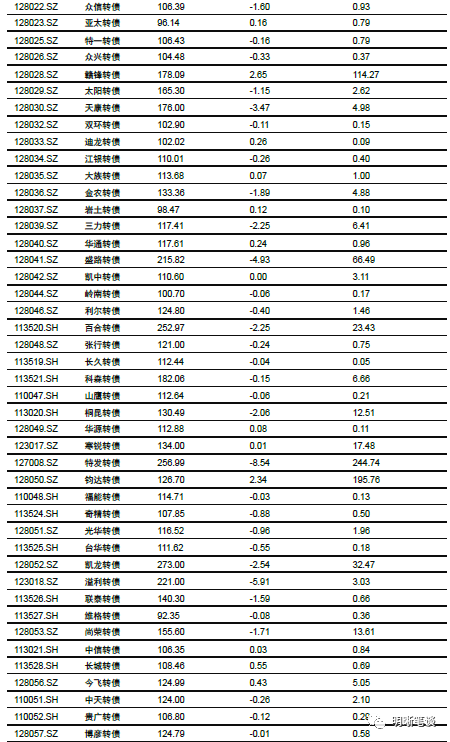

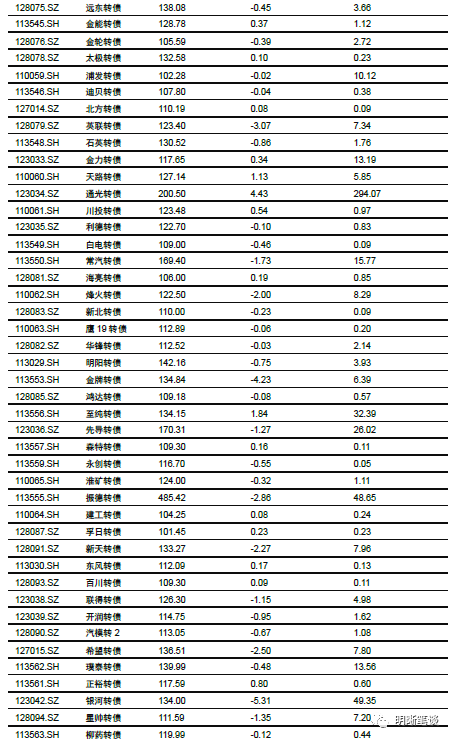

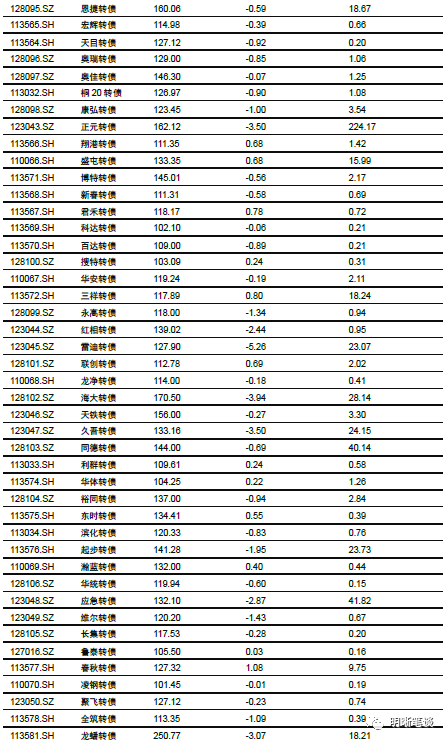

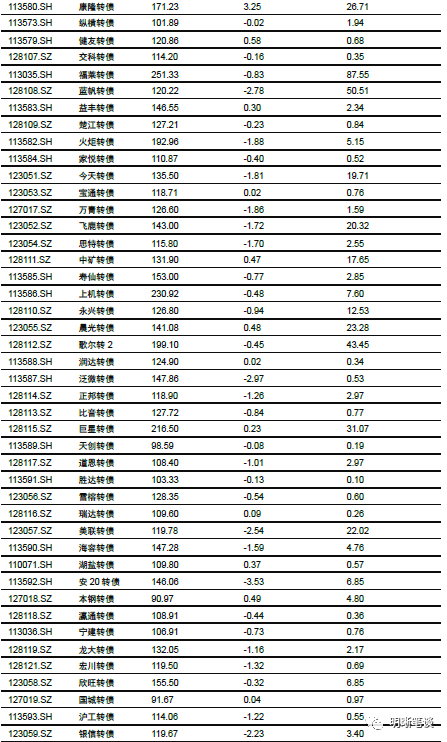

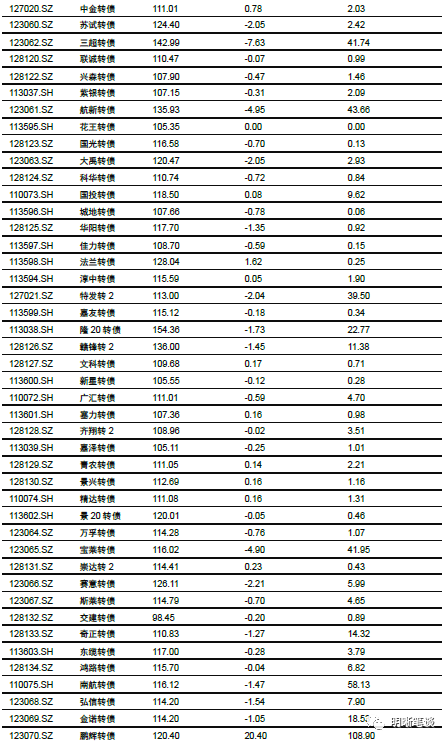

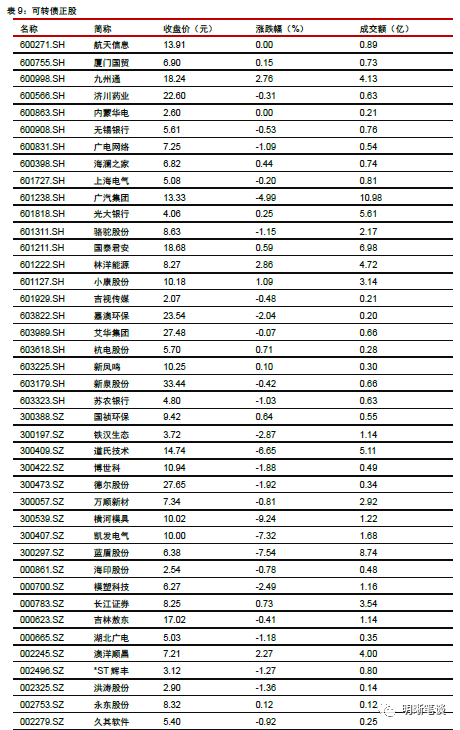

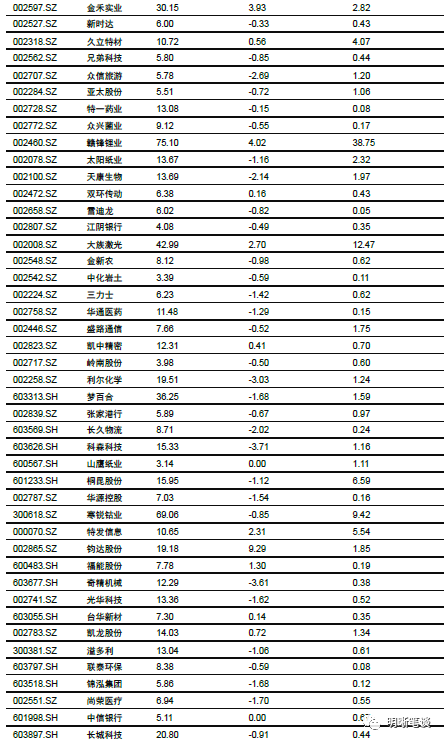

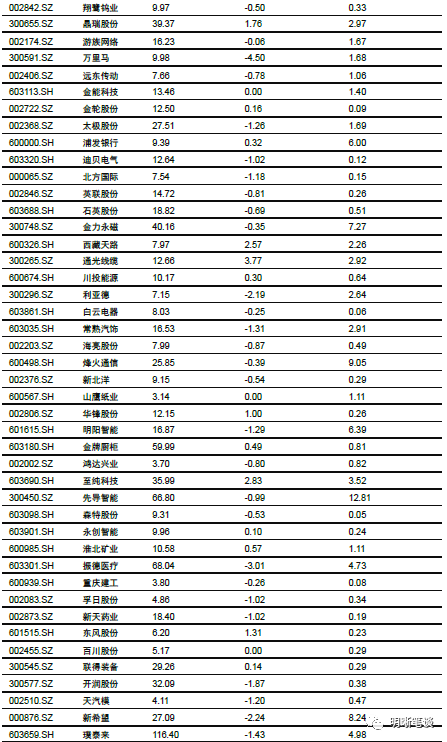

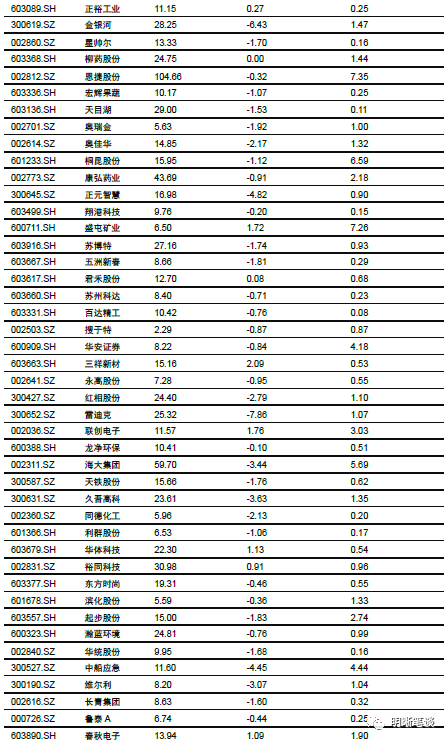

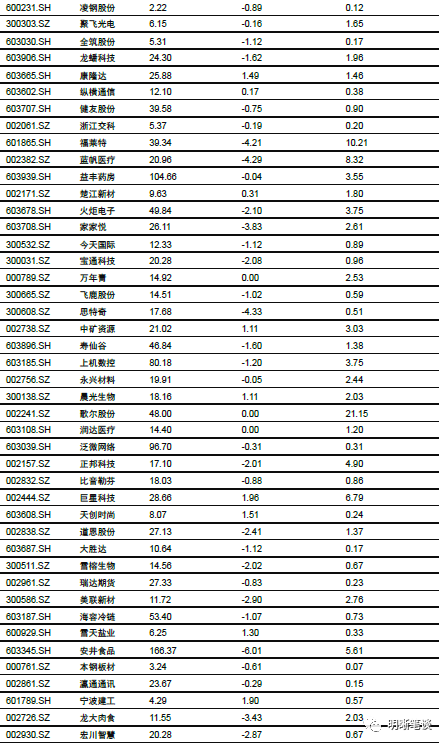

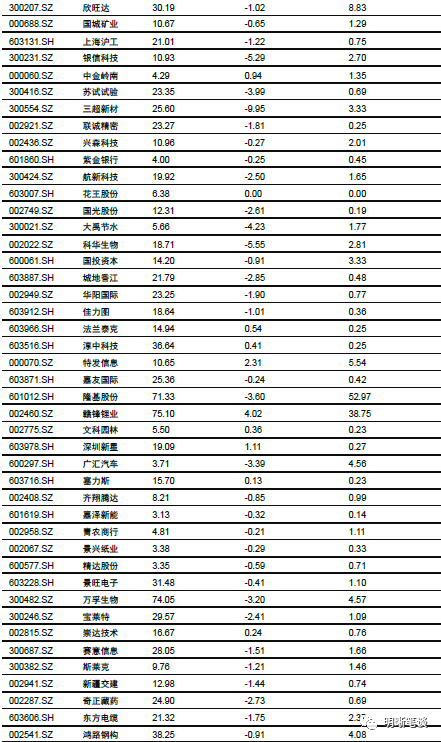

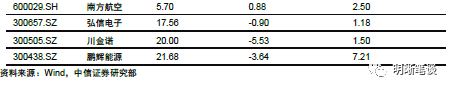

11月6日转债市场,中证转债指数收于367.43点,日下降0.41%,等权可转债指数收于1,522.10点,日下降1.02%,可转债预案指数收于1,247.82点,日下降1.28%;平均平价为113.53元,日下降0.84%,平均转债价格为131.99元,日下降0.81%。308支上市交易可转债(辉丰转债除外),除花王转债停牌,德尔转债、游族转债、凯中转债和航信转债横盘外,87支上涨,216支下跌。其中鹏辉转债(20.40%)、英科转债(6.22%)和华钰转债(5.22%)领涨,万里转债(-9.53%)、特发转债(-8.54%)和九洲转债(-8.19%)领跌。304支可转债正股(*ST辉丰除外),除花王股份停牌,润达医疗、歌尔股份、万年青、柳药股份、百川股份、山鹰纸业、金能科技、精测电子、中信银行、内蒙华电和航天信息横盘外,76支上涨,216支下跌。其中钧达股份(9.29%)、英科医疗(6.59%)和华钰矿业(6.38%)领涨,三超新材(-9.95%)、九洲集团(-9.36%)和横河模具(-9.24%)领跌。

可转债市场周观点

权益市场上周明显回暖,随着内外部不确定性的逐步消散,市场主线也开始浮出水面,板块的分化之势并没有彻底扭转,但是板块热点已经呈现。转债市场随着正股的回暖一同表现渐入佳境。

我们在近期市场震荡调整的过程中,不断强调切勿轻易离场,市场仍旧存在值得参与的机会。在上周周报我们进一步明确市场参与的方向就是“重回主线”。当前我们仍然坚持之前的判断,把握四季度转债的核心关键词——效率,将标的集中在最优方向的标的上。

短期市场的方向重新回归盈利上,不仅在于盈利的确定性方向,也在于未来盈利预期弹性较大的方向。从逻辑上,随着“十四五”规划纲要落地政策的变量在自上而下的视角中提升了重要性,把握政策主线是当前在盈利修复逻辑之外我们新增的重要关注方向。这一点是为更长的视角而布局。

我们再次重申近期一直强调的主线方向。一是顺周期低估值板块的价格修复,PPI的回升会带来顺周期板块盈利的明显回暖,同时顺周期板块还囊括经济复苏带来的可选消费的修复,诸如汽车、家电等板块表现不俗,节奏上先内后外;二是政策视角,重点关注“十四五”主题催化下的主线,安全领域、科技领域以及绿色能源为主要关注的方向,抓住具有成长逻辑的标的。

结合自下而上对于转债个券效率的区分,总体仍然向低估值标的迁移。

按照惯例,移出公告提前赎回的标的。

高弹性组合建议重点关注赣锋转债、歌尔转2、巨星转债,上机转债、奥佳转债、火炬转债、隆20转债、恩捷转债、福莱转债、欧派转债。

稳健弹性组合建议关注安20转债、广汽转债、盛屯(中矿)转债、瀚蓝转债、桐昆转债、太阳转债、鹏辉转债、文灿转债、淮矿转债、光大转债。

风险因素

市场流动性大幅波动,宏观经济增速不如预期,无风险利率大幅波动,正股股价超预期波动。

股票市场

转债市场

中信证券明明研究团队

本文节选自中信证券研究部已于2020年11月9日发布的《债市启明系列20201109—政策退出的“变”与“不变”》报告,具体分析内容(包括相关风险提示等)请详见报告。若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:王蒙

- 1 重磅:大佬刘益谦重仓坚守这只股4年

- 2 50场创业板上市会问得最多的是什么?“上...

- 3 阿里健康:上半年营收增长74%至71.6...

- 4 第二波医用耗材集采风暴要来?这些上市公司...

- 5 小米Q3业绩创历史新高 却为何股价大跌?

- 6 国际油价创下近3个月新高 后市能否延续强...

- 7 险资前三季股票投资收益1361亿元 收益...

- 8 侃财:老美真的不识货

- 9 押注理想汽车暴赚90亿 浙江资本大佬王相...

- 10 不缺钱的中公教育 为何仍定增发债60亿?

- 11 美股盘前:感恩节将至 道指期货跌0.1%

- 12 每日复盘:北上资金净流出15.69亿元 ...

- 13 酿酒行业领跌 大单抛出超10亿元五粮液

- 14 *ST富控恶意规避退市遭监管重拳 难逃暂...

- 15 政策驱动特高压板块或迎跨年度行情 逾1....

- 16 沪指回调失守3400点 机构建议把握结构...

- 17 人工智能背后的“人工”:数据标注时薪缩水...

- 18 摩根大通因财富管理部门不当行为被罚2.5...

- 19 机构调研季最新总结:内资依旧偏爱科技医药...

- 20 美国第三季度GDP环比折合年率修正值为3...

- 21 中数智汇无专利“闯”科创板 旗下公司却连...

- 22 这家卖保温杯的“夫妻店”闯关创业板 主要...

- 23 新氧发布Q3财报:平均月活跃用户870万...

- 24 1200亿汽车巨头3个月股价翻倍 长安汽...

- 25 粤开策略:周期回调 后续关注两方面因素

- 26 8天7板小康股份:目前新能源汽车销量较少...

- 27 北京将出台户外广告、牌匾标识新规:拒绝“...

- 28 趣活将于12月3日美股盘前公布Q3业绩

- 29 年报审计违规突显管理漏洞 积重难返的苏泊...

- 30 年报审计违规突显管理漏洞 积重难返的苏泊...

- 31 天音控股:拟对星盟信息增加投资金额至5亿...

- 32 2020年11月26日涨停板早知道:七大...

- 33 暴跌!黄金考验1800美元支撑,四个月下...

- 34 华为罕见发声:不造整车 A股小伙伴嗨了

- 35 大豪科技一杯二锅头 呛得股民眼泪流

- 36 高盛:预计新冠疫苗最快12月获紧急使用授...

- 37 如涵控股收到初步非约束性私有化要约 盘前...

- 38 济南多个楼盘都有人脸识别 看房“避免被拍...

- 39 康跃科技闪崩20%跌停:拟并购切入健康产...

- 40 财经TOP10|28个普通地市人均GDP...

- 41 大连圣亚1.79亿诉讼 牵出原商业管理部...

- 42 红星二锅头借壳上市?提前上涨被指内幕交易...

- 43 A股资金“醒酒”了?14天翻倍妖股青青稞...

- 44 乘联会谈中概股造车新势力:高估值也是很好...

- 45 一则消息引发A股“巨震”?

- 46 南方轴承高位跌停 百亿私募嘉恳资产为第四...

- 47 港交所调查:香港投资者成交额占市场30....

- 48 沪指高开低走跌超1% 道指历史首破3万点

- 49 日本11月份维持经济形势严峻的评估不变

- 50 小米高管称“得屌丝者得天下” 小米回应:...

- 51 闻达于资本市场 中国物业企业凭什么?

- 52 沙钢股份跌停 国盛证券今日刚给"...

- 53 深交所:提高新股定价市场化水平 从源头提...

- 54 【十四五规划系列研究】“十四五”期间城市...

- 55 小米公司就“未来得屌丝者得天下”言论道歉...

- 56 证监会:完善证券行业反洗钱监管体制机制

- 57 苏宁30亿回购债券、年内二次涨薪 能否化...

- 58 深圳一天卖地340亿占年度财政收入3.6...

- 59 IPO材料错27处公司的投行东莞证券 年...

- 60 美国服饰零售商Gap跌超10%,当季净利...

- 61 中概股云集涨超30%,宣布与抖音签署合作...

- 62 盖萝卜章代客炒股:买5亿亏2300万 浙...

- 63 北京航空航天大学蔡维德:数字货币带来科技...

- 64 格兰仕诉新宝侵犯其微波炉技术商业秘密 非...

- 65 53亿负债竟然变成41亿利润 雅居乐:摩...

- 66 创业板注册制IPO上市竞速:快的53天 ...

- 67 “煤飞色舞”行情小憩 北向资金趁机抢筹这...

- 68 电子行业业绩分化明显 部分公司增长乏力

- 69 A股日蒸发逾万亿:北向资金却在抄底沪市 ...

- 70 华为造车传闻又起:多股股价剧震龙头跌停 ...

- 71 大股东减持套现、关注函连夜下发 青青稞酒...

- 72 马斯克:特斯拉柏林超级工厂将成为全球最大...

- 73 美股散户继续狂欢:两日交易量同比暴增72...

- 74 永煤控股违约发酵:海通涉嫌违规被查 承销...

- 75 Netflix持续加码印度市场 能否为其...

- 76 广发宏观策略联合行业:RCEP中的机遇与...

- 77 瑞信:明年股市将带来可观收益,新兴市场资...

- 78 焦炭七连涨价格仍未见顶 供应缺口催热行业...

- 79 濠江机电惊魂5分钟:超1500万股卖单 ...

- 80 内衣市场融资潮与关店潮齐飞 维密、都市丽...

- 81 未来十年如何投资?小摩给出“最全”资产配...

- 82 蚂蚁旗下小贷公司200亿ABS融资计划获...

- 83 京沪高铁启用动态票价 哪些车次涨价了

- 84 永泰能源传出重整消息 永煤违法违规线索移...

- 85 国际航空运输协会:新冠肺炎大流行给航空业...

- 86 奇葩商标容易火?看上市公司怎么玩的

- 87 1年狂赚4.5亿却被疑收智商税 “盲盒王...

- 88 有机硅DMC再暴涨:机构看涨至2021年...

- 89 汇丰控股:董事会批准自12月22日从巴黎...

- 90 稀土价格持续上涨 相关公司或受关注(附股...

- 91 林郑月娥揭晓“访京成果” 施政报告以“大...

- 92 卖火盆年收1.5亿 雅艺科技能否成功冲刺...

- 93 医用耗材板块持续下跌中 专家:未来采集会...

- 94 拟计划自有资金30亿购回债券 苏宁的底气...

- 95 招商证券:获批发行总额不超300亿元次级...

- 96 周黑鸭续跌8%创逾三个月新低 暂现三连阴...

- 97 天信投顾:区间压力 短线上再度进入轮回周...

- 98 国创高新被珠海市监局处罚:分公司涉嫌虚假...

- 99 爱康医疗跌逾13% 人工膝关节集采进度和...

- 100 创业板指下跌2.22% 两市成交额超86...